云南民族学院在多民族云南新社会变革的需求中诞生,也在不同的历史时期,为国家和云南的民族工作、民族人才培养、民族问题研究和对外开放做出了重要贡献,发挥了不可替代的时代作用。

一、民族工作:为解放初云南民族工作的开展做出了特殊贡献

集训并参与“云南省人民政府民族工作队”奔赴边疆民族地区开展工作。

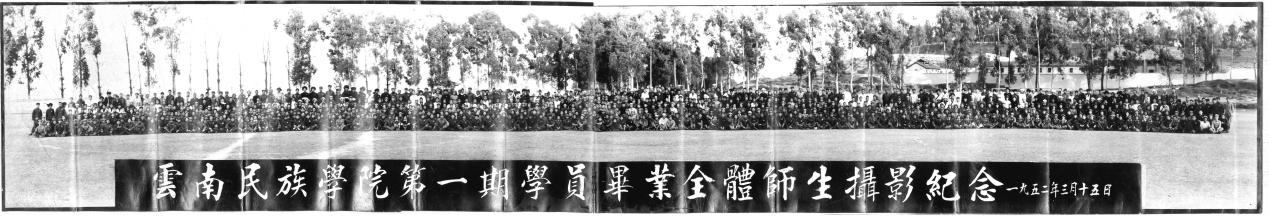

(一)第一民族工作队。1952年3月,云南省委以云南民族学院第一、二期学员为主,成立了由副院长兼教育长王连芳任总队长、副教育长马曜任副总队长,共170人的云南省人民政府第一民族工作队,分赴潞西、陇川和瑞丽开展工作。

50年代初的王连芳

50年代初的王连芳

50年代初的马曜(左)

(二)第二民族工作队。1952年10月,省委着手组建了由普洱专员公署专员唐登岷兼任队长、云南民族学院组教科副科长刘树生及车里县委书记余松任副队长的云南省人民政府第二民族工作队。仍以云南民族学院学员和教师为主,抽调了部分省级机关干部和云南籍抗美援朝自愿军归国人员,同时并入由西南局派来的西南防疫队部分医护人员,组成了203人的队伍,于11月奔赴西双版纳开展工作。

第二民族工作队部分队员赴西双版纳前在云南民族学院志公堂前合影

云南省人民政府民族工作队胸章

(三)第三、四民族工作队。在随后的两年中,云南民族学院又先后抽调人员参加了第三民族工作队赴思茅、临沧开展工作和参加第四民族工作队赴红河开展工作。

民族工作队长途跋涉前往边疆民族地区

(四)阿佤山民族工作队。1956年3月,由于阿佤山等“直过区”民族工作还未充分开辟,省委组织以云南民族学院选派的教师和一大批佤族学生为主,抽调省直单位、省民委干部、昆明地区部分医务人员和省军区数十名排以上干部组成100人的民族工作队,赴沧源地区开展工作。

二、干部培训:为解放初云南民族工作开展培养、培训了大量干部

(一)民族工作队集训。1951年8月,为适应边疆民族地区工作开展的需要,云南省委、省政府把急需抽调派往边疆民族地区工作的干部集中在云南民族学院进行了培训。

(二)地方民族干部轮训:1951年8月至1954年8月的四年中,培养了全省各级党委、人民政府先后输送的少数民族干部3400多人。

(三)民族上层培训:1952年7月开始,先后开办了7期民族上层学习班(政策研究甲班),对边疆民族地区的土司、头人、山官和王子等562人进行了培训。

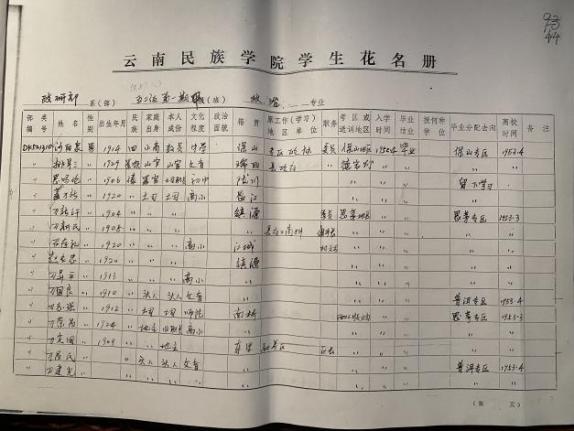

1952年第一期“政策研究甲班”学生花名册

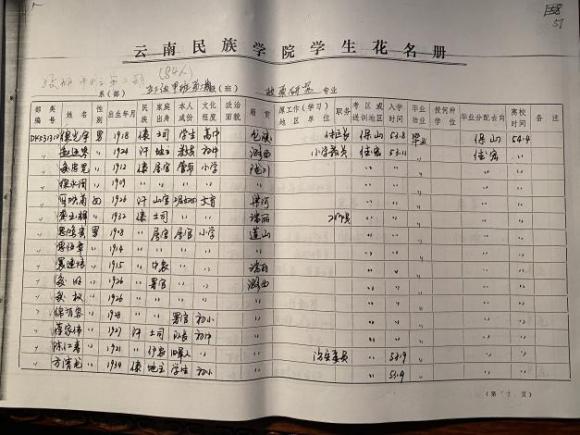

1953年第二期“政策研究甲班”学生花名册

(四)“和改区”“直过区”干部培训:1954—1956年,根据社会发展水平不同的民族地区民主改革需要,又分班培训了“和改区”和“直过区”的民族干部近4500人,继续参与到各地区民族工作队,协助边疆各级党委完成“和平协商土地改革”和“直接过渡”任务,接着开展了生产资料私有制的社会主义改造。

三、政策制订:为解放初云南民族地区的民主改革和政策制订做出了重要贡献

(一)“直过理论”:1952年马曜先生提出“直接过渡”理论,成功地完成了处于原始社会末期向阶级社会过渡过程中的部分少数民族与全国一道进入社会主义的历史使命,使“直过区”民族实现了历史性的跨越,跟上了时代发展的步伐。

(三)提供决策的社会调查:1954年初刘树生代表第二民族工作队向省委省政府提交了由民族工作队各工作组对西双版纳实地调查汇总的三十多万字的调查材料,及时地为省委省政府提供了重要的决策依据。

50年代初的刘树生

(三)“和改区”建议的提出:1955年,马曜写成10万言的《西双版纳社会经济调查总结》,并为中共思茅地委起草了《关于西双版纳傣族自治州傣族地区采取和平协商方式进行土地改革的意见》,最终为各级政府完善和明确西双版纳傣族地区的土地改革方式及政策措施提供了决策意见。

四、政权建设:为解放初云南边疆民族地区的基层政权建设做出了特殊贡献

(一)培养干部,建立政权。在发动群众,培养当地干部的基础上,第一民族工作队于1952年12月在潞西轩岗坝(勐冒)召开第一届人民代表大会,建立了德宏第一个基层人民政府;到1953年底,德宏绝大部分地区完成了基层政权建设。第二民族工作队1952年底至1953年初参与完成西双版纳傣族自治区(1955年成立自治州)的筹建成立工作后,又于1953年内相继筹备建立了12个版纳、格朗和哈尼族自治区及勐腊瑶区、基诺山生产文化站等15个基层政权。

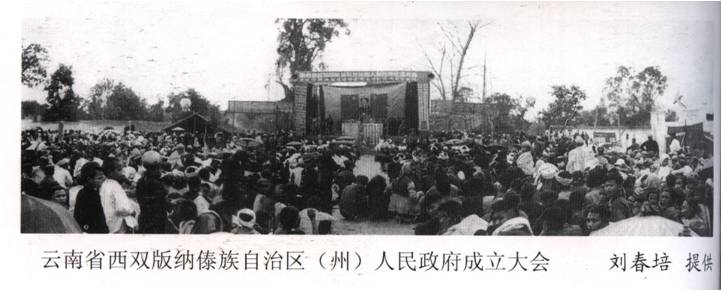

1953年1月23日西双版纳傣族自治区人民政府成立大会会场

(二)争取司拉山、刀栋庭回国。人民解放军进驻边疆之际,民族上层因历史上的民族隔阂和境内外敌对势力的挑拨,摇摆不定甚至逃出境外,民族工作队做了大量政策宣传和争取工作。如陇川景颇族宗教领袖司拉山出逃后,就是马曜率领的民族工作队第二大队进驻拱山,配合工委开展工作争取回来的。在西双版纳的第二民族工作队则经过曲折艰难的联络、说服工作,使原车里宣慰使司代理宣慰使刀栋庭及刀福汉等69名头人、家属,结束了四年多的境外流亡生活,回到了祖国怀抱。

司拉山

刀栋庭

(三)为民族工作的开辟,为保卫边疆献出了宝贵的生命。1952年10月,马曜率领的杉木笼工作点遭到境外武装匪特的袭击,组长徐家兴、副组长杜树德、组员高天宝三位同志壮烈牺牲。

杉木笼民族工作队三烈士墓

五、社会调查:为云南民族社会历史调查和民族识别、文字改创制作出了贡献

(一)开展系统的民族调查工作

1.社会性质调查:第一阶段从1953年到1955年,调查的主要目的是摸清各民族的社会性质,制定民主改革和社会主义改造的方针、政策和工作步骤。调查工作由省边委和省民委组织领导,工作组成员主要由云南民族学院的马曜、王叔武、王宏道及张寒光等从事民族研究工作的专业人员组成。

2.前资本主义生产形式调查:第二阶段从1956年开始。在完成了以土地改革为中心的各项民主改革后,党中央为了抢救少数民族中已经和正在消失的前资本主义生产形式和社会情况资料,在全国人大民族委员会领导下,组成若干少数民族社会历史调查组,到全国各少数民族地区开展大规模的民族调查。云南省民族研究所的云南民族学院部分教师参与了调查工作,汇集了大量翔实、珍贵的调查资料。

(二)民族语文调查和改创制工作

1952年,中国科学院派出傅懋勣、罗季光等先后率语文工作组来云南进行民族语文调查和创制改进民族文字的工作。来自全省二十几个少数民族的云南民族学院的学员和知识分子,为调查研究民族语言提供了良好条件。

(三)开展民族识别工作

1954年国家民委派遣林耀华教授率领民族社会调查组来协助云南开展民族识别工作,部分云南民族学院的教师和研究人员参与工作,对云南68个少数民族大小族体(含民族支系)进行了识别,确定了民族归属。

(四)“民族问题五种丛书”的编纂

马曜主持的“民族问题五种丛书”云南编辑委员会,编辑出版了少数民族简史16种,少数民族社会历史调查资料丛刊74种,总计2000多万字,为后世留下了十分珍贵的民族历史文化遗产。

六、人才培养:为云南民族高等教育和人才培养做出了长期贡献

建校以来共培养各民族学生近20万人。云南25个世居少数民族的大学毕业生中,许多民族的第一代学士、硕士、博士,专家、学者就是由云南民族大学培养造就或从这里毕业起步的。

七、对外开放:为多民族云南的对外开放做出了重要贡献

建校以来,先后有10万多来自世界各大洲80多个国家和地区的外宾访问过云南民族大学。2017年学校荣登中国校友网“中国最受外国政要青睐大学排行榜”第4名。云南民族大学新时期的教育对外开放工作更是得到了李克强总理和王毅外长等国家领导人的赞赏和肯定。

1986年10月17日英国女王伊丽莎白二世访问云南民族学院

在国家对外交往中,云南民族大学从开办至今便一直成为党和国家落实民族政策的窗口、展现民族团结的窗口、民族文化汇聚与传承的窗口和少数民族人才培养与成长的窗口。(尹子能 编撰)

责任编辑:左军 复审:和金光 终审:朱毅清