云南民族学院办学早期,培训对象的特殊性表现在三个方面:一是培训对象群体不同,有县、区级在职民族干部;有民族上层人士;有各地选送的边疆民族青年积极分子和内地愿意参加民族工作、有一定文化基础的青年等。培训目标也各不相同。二是学员文化程度和年龄层次参差不齐,从大学、高中、小学到文盲都有,且文盲半文盲、不懂汉话或略懂汉话的学员占到了三分之一以上;年龄最小的14岁,最大的已51岁。三是思想认识形形色色,敌我界限、阶级界限、民族政策界限认识模糊;普遍存在不同程度的大民族主义和狭隘民族主义思想倾向;常常笼统地仇恨一切汉人,对汉人有戒备心理等。

这是历史上从未有过的办学任务,也是建立云南民族学院的必要性和紧迫性的体现。

学校根据当时全省民族工作的需要和工作重点,很快明确了教学开展的主要原则:1.民族学院必须服从于云南省民族工作的实际需要,短期政治训练作为基本教学形式,培养大量的干部充实各工作部门,首先是满足民族地区政权建设的急需。2.民族学院应以民族政策教育为教学的中心和基本任务。3.必须从学员实际出发,在教学进度和要求上,掌握“不急、不高、不多”的教学原则。

同时,对不同层次学员提出不同要求,具体是:1.县区级干部应着重解决政策思想及策略观点问题;2.一般乡村干部、工农青年和小知识分子应着重明确立场,分清应做与不应做的政策界限和工作守则;3.边疆少数民族青年应着重解决划清敌我界限及自愿参加革命工作的问题;4.对民族上层着重帮助他们树立反帝爱国、团结进步的思想,对他们进行前途教育。

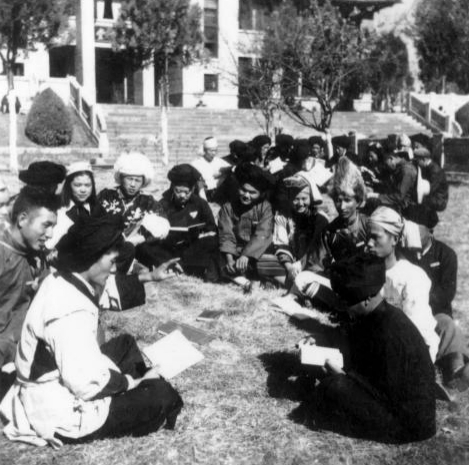

县、区民族干部

根据实际出发,对教师的教学和学员的学习也提出具体要求。对教师教学的要求:1.讲课多用实例,尤其是多用学生熟悉的本地本民族和他们亲身经历的具体事例;2.课堂上讲授的内容,课后用事例证明,如讲“伟大祖国”的课程时,课后就有计划的参观工厂;3.用教师的模范行动来影响学员。对学员学习的要求:1.联系自己的实际思想;2.联系自己的实际生活经验和工作经验;3.把学的知识拿到实践中检验应用,在实践中锻炼提高。

参观工厂

“原则”和“要求”关键在于实施,并在实施过程中不断得到完善。在实际教学开展中,学院又不断总结完善了一些行之有效的教育教学方法,当时没有进行明确的总结,这些措施是“因材施教”的典范,我们可作如下概括归纳:

1.“实例+实感+事实”的直观式教学。教学的初期,用一般的教师讲、学生听的传统方法,总是达不到预期的效果。发现学员的文化程度、语言能力、思维方式不同,接受能力差异很大,但对于直观可感的内容大家都比较容易接受。于是采取用例子讲述概念,通过参观获得感受,用摆出事实讲明道理的方式教学,学员就更能接受理解。

教具室

2.“倾听—交流—引导”式教学。学员有一些固有的观念和认识,对老师讲的往往表现出“不接受”“不理解”“不认同的”心态。如王连芳在《初创云南民族学院——云南民族工作回忆(六)》中就提到过一些较典型的例子:“有些边疆学生……认为敌人就是‘汉人’,或直接压迫他们的当地某个民族。”“有的甚至当面对我讲:‘你说帝国主义是敌人,可他们给我们看病、办学校、教唱歌,并不像敌人’”。“有的老师在课堂上讲了‘从猿到人’的进化过程,结果引起学生,尤其是回族学生的思想抵触,有的当众退堂,有的连说“不信,不对”,有的竟喊‘就是毛主席来讲,我也不信,完全是胡说’。”学院只有改变“我讲你听”的方式,采用提出问题后,先倾听学员的想法,再一起讨论交流,最后经过老师有意识的引导得出结论的“参与式”教学,使学员在思考过程中“顺理成章”地获得正确认识。

讨论交流

3.“融入—感染—示范”式教育。王连芳在回忆中还提到“入学初期,边疆和山区民族学生几乎普遍怕‘汉人教师打人’,戒备其他民族学生欺侮自己……有的学生对汉族教职员工内心存有戒备,发的衣服不敢穿,给的用具不敢用,怕将来老师要钱时赔不起。”一些学员的各种“怕”和思想顾虑是历史形成的,也不是通过老师讲一讲就能产生信任的。学员不仅要听你怎么说,更要看你怎么做。课堂不仅在教室里,更在每天的接触和生活中。经过摸索、总结,学校提出了“一个中心(教学),全面配合(其他工作);人人是教师,个个是学生,处处是课堂”的口号,从领导到老师,没有上班、下班和节假日的概念,全部与学员同吃、同住,共同学习生活,以“融入—感染—示范”的方式,用行动、用全身心的爱和无微不至的关心照顾、用深厚的民族感情办学育人,营造了良好的学习生活氛围,使学员深受感染,也更加产生了对党和毛主席的感恩之情,顺利完成培训任务,充满激情地投入到边疆民族地区新社会建设的洪流中。(尹子能)

责任编辑:左军 复审:和金光 终审:朱毅清