2020年6月18日(星期四)下午19:00—21:00,清华大学人学学院历史系教授、博士生导师仲伟民应云南民族大学云南省民族研究所(民族学与历史学学院)邀请,以视频会议的形式进行了题为《从全球史视野看晚清》的学术讲座。讲座由云南民族大学云南省民族研究所(民族学与历史学学院)党委副书记、副所长(常委副院长)郭飞平教授主持。

主讲人简介:仲伟民,清华大学人文学院历史系教授、博士生导师。从事中国社会经济史研究及全球史研究,出版专著《茶叶与鸦片:十九世纪经济全球化中的中国》《宋神宗》等。兼任全国高等学校文科学报研究会副会长兼秘书长,中国经济史学会常务理事等职。

郭飞平教授首先向大家介绍了仲伟民教授的学术成就,并和聆听讲座的师生一起对仲教授的学术成就表达了敬意之情。讲座由从全球视野看晚清、中西大分流、晚清当亡而未亡、对中国近代史叙事方式的反思四个方面展开,以全球史的视野向大家讲述了对于中国近代史的深刻见解与反思。

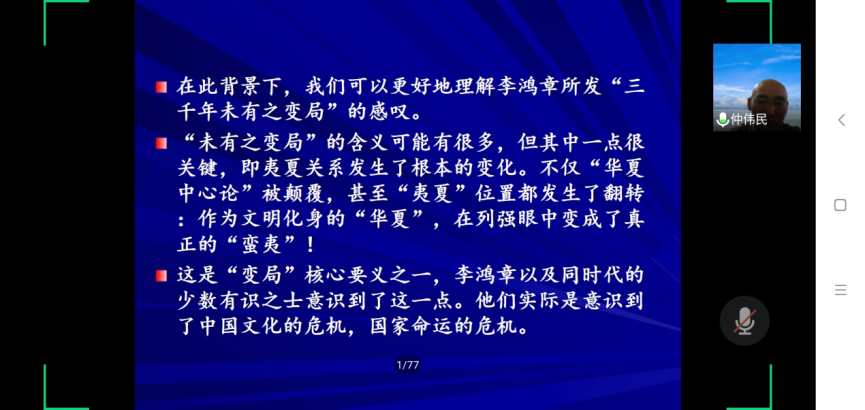

首先,仲教授以李鸿章“三千年未有之变局”的感叹引出中国关于自我与世界认知的转变。仲教授指出,列强到来后打破了清王朝原本的平衡并使中国逐渐意识到自己只是世界中的普通的一员,使得清王朝逐渐被迫融于世界、融于全球化。

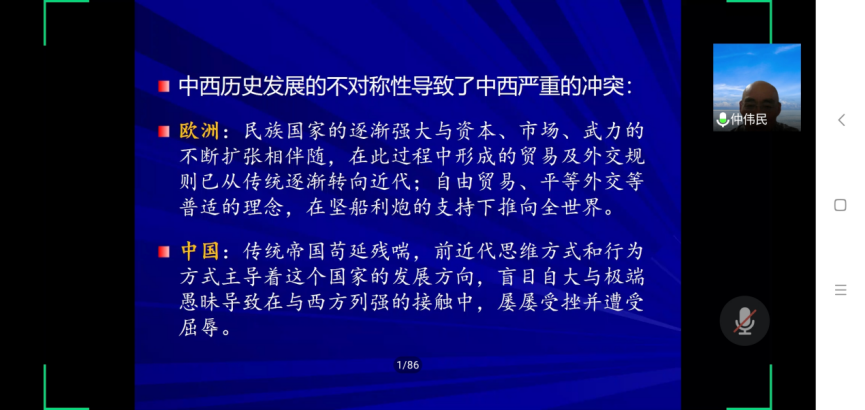

其次,仲教授以两个重要的时间节点为开端,提出中西发展的不对称性导致了中西严重的冲突。一是15世纪末16世纪初大航海及地理大发现,欧洲社会发生巨大的社会变迁,全球化进程开始,而于中国来说却是孤立于世界的开始;二是19世纪中国人经历惨痛与耻辱被迫与世界关联,而西方国家此时完成了工业化,使全世界紧密的联系在一起。仲教授认为,19世纪的中西冲突不仅是中国与西方的冲突,更是近代与前近代的冲突。只有从较长时段比较中西历史发展的不同,才能对晚清时局、对中国近代历史有全面深入的理解。

最后,仲教授对19世纪50年代内外交困、摇摇欲坠的清王朝何以支撑半个多世纪进行探讨,并就中西对于同一段历史的不同叙事方式进行深入思考,认为我们应跳出纯粹的民族主义视角或是殖民主义视角这两种叙事模式的束缚,或单单是将两种模式折衷,而应寻求一种新的叙述模式。

仲教授总结到全球史的方法能给我们带来很多启发,将中国历史放在世界历史与全球史的背景下,以全球化的视野来对中国史进行分析,才能使叙述的历史尽可能接近历史的原貌。讲座最后,参与聆听的师生踊跃提出问题,仲教授也耐心地一一作出解答,仲教授深厚的学术底蕴与全球化的视野使聆听本次讲座的师生开拓了学术视野,收益颇丰。

编辑:王智慧

初审:张家琪