(转自麦可思研究微信公众号)

“职教20条”中提出启动实施“双高计划”,建设一批引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平的高等职业学校和骨干专业(群),再次把专业群建设放在高职教育质量发展的重要位置。

专业群的概念最早源于20世纪70年代美国《生计教育法》,其中提出的职业群概念,即基于职业的共同特征,将性质相近的职业重组为一个职业群分析该职业群所需的知识和能力作为课程编制的依据。

为了应对产业的快速发展,提高教育质量,日本中央教育审议会在1971年发布《关于今后学校教育的综合扩充和整顿的基本政策》,提出改善日本教育制度的构想。随后在1973年,日本国会通过《筑波大学法案》,开启了探索设置“学群·学类”制度的篇章。

打破壁垒 培养复合型人才

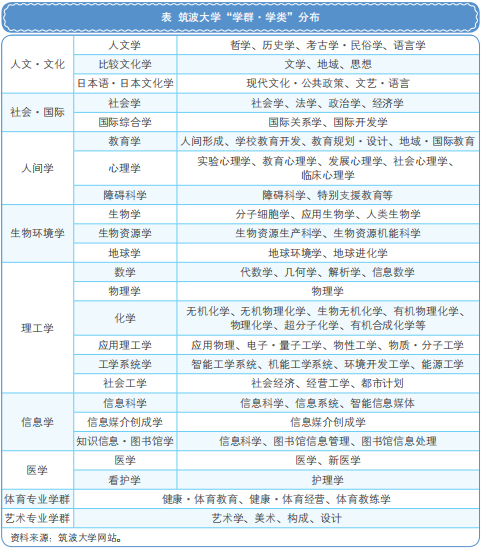

筑波大学在2007年4月对原先的“学群·学类”制度进行了再编,将原来的第一、二、三学群和医学、体育、艺术、图书馆信息四个专业学群改编为人文·文化、社会·国际、人间、生命环境、理工、信息、医学、体育、艺术9个学群,下设共有24个学类,每个学类下包含若干个专业。

这些专业在学群设置上体现出较强的应用性,并且促进了群内各专业之间的合作与交流,共享支持条件,加强教师、学生的横向连接,为培养复合型应用人才提供良好的基础环境。在管理制度方面,学校突破了日本大学传统的学部制和讲座制,加强了学科间的相互联系,实现了跨学科的教学与研究。

共享课程 完善知识结构

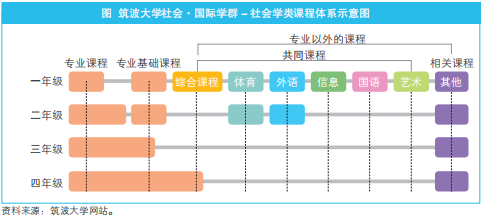

筑波大学在学群内课程设置方面也进行了较大程度的改革,除了与日本其他大学采用四年一贯制的学制相同以外,每个年级修学的课程类型与传统模式大相径庭。传统模式将本科分为两个相对独立的阶段,大一大二年级主要修学基础课程,大三大四主要修学专业课程和毕业设计。

筑波大学同一个学群的在校生可以根据自身情况,在四年中的任意时段选择基础课程或专业课程,并且可以交叉修学。例如,学生从一年级开始就可以接触专业领域的课程,并且根据需要和兴趣,也可以从本学群内其他学科领域选择课程。

以社会·国际学群中的社会学类课程体系为例,课程分为专业课程、专业基础课程、共同课程、相关课程。其中,“专业课程”教授的是各专业的主要领域相关知识,学生在学四年期间均可修学;“专业基础课程”教授的是该学群内社会科学方面的基础知识,本学群内的学生均可选择修学;除此之外,学校还提供体育、外语、信息、国语、艺术等“共同课程”,以及其他“相关课程”,帮助学生获得除专业学习以外的广泛能力素养。这种群内共享的课程组合方式可以让学生吸收集群内多领域的知识,有利于形成跨学科交叉型知识结构。

教研融合 提高管理效率

在“学群·学类”制度建立之初,筑波大学秉承教育与科研分离的理念,推行研究组织与教学组织分离的制度,即将学校各组织按照教育、研究、管理三种不同的功能划分,学群、学类组织负责本科教学工作,学系(专业)负责教师的服务与管理,教师编制也是按学群、学类进行分配,全校26个学系(专业)不拥有教师编制。但由于教师的评价标准还是以研究业绩为中心,这种把教育和研究功能分离的方式并不能很好地缓解研究与教育的矛盾。

此外,其他发达国家的实践证明,教学与科研的融合对学群的建设有更大的促进作用。所以,筑波大学在2012年开始进行教育与研究体制的改革,成立新的教师集团,采用跨专业的集团式教师管理制度,有效整合学群内不同专业的教学和研究资源,在一定程度上提高了教师管理的效率。

专业群建设是当前我国高职院校谋求创新发展的重要途径,也是未来院校发展的重点和方向,其作为一项系统的改革工程,需要高校管理者转变传统的专业建设理念,厘清专业群组建逻辑以及群内专业关系,对接职业岗位需求,借鉴国际先进教育理念,以成果为导向重构课程体系,遴选教学内容,采用学生中心的教学方式与评估方法,实施专业群的内涵化建设,为积极应对技术进步和产业变革打下坚实基础。